Herr M (Hirschfeld 12)

Der 12. Fall in Magnus Hirschfeld „Die Transvestiten“ (trans*, m2f).

Wann erwähnt: 1910

Namen(n): M: Herr M / W:

Lebensdaten: 1885 (ca.) geboren

Beruf: Jurist

Ort(e): evtl. Berlin

Fallbeschreibung

Originaltext Hirschfeld

Fall XII.

Herr M., Jurist, Mitte der Zwanziger. Aus der Vorfahrenreihe und Verwandtschaft ist nichts Belastendes zu ermitteln. Die Mutter soll nervös sein. Mit 4 Jahren machte er eine leichte Gehirnerschütterung durch. Von der Mutter her vererbte sich Schielen auf dem linken Auge, das durch Operation gehoben wurde. Er litt öfter an Kopfschmerzen, war etwas schreckhaft, neigte zum Weinen. Spielte stets lieber mit Mädchen als mit Knaben.

Status praesens: Figur gross, aber schlank und zart. Seine Hüften häit er für übermässig breit, doch sind sie es nur in geringem Grade. Konturen mager, Arme und Schenkel ab geilacht. Hand klein und zart. Muskulatur schwach entwickelt. Neigung zu ruhigen, wiegenden Bewegungen besteht; für Sport aber wenig Interesse. Haut rein und glatt. Haupthaar normal, Körperbehaarung unbedeutend, Bartwuchs stark. Errötet leicht; Adamsapfel wenig hervor tretend. Stimme tief, männlich; nach seiner Ansicht freilich leise und hoch. Ist Stimmungsmensch, intelligent, aber verbummelt. Das Gefühl, Luetiker zu sein, deprimiert ihn und macht ihn zugleich leichtsinnig. Dazu hat er einen Beruf vor sich, der ihm nicht zusagt. Phantasie sehr produktiv. In der Geschichte sind Gestalten wie die Dubarry, die Pompadour oder Ninon de Lenclos sein Ideal. Zu leichten weiblichen Handarbeiten, wie Nähen und Putzmachen, besteht Zuneigung.

Vita sexualis: Es wird am besten sein, wenn wir M. fast ganz mit eigenen Worten seine Vita schildern lassen, obwohl die mannigfachen, aus verschiedenen Zeiten stammenden Aufzeichnungen des Herrn M. jeder Systematik entbehren und sich vielfach wiederholen. So gut es geht, soll Ordnung in die Einzelheiten gebracht werden.

„Meine Erinnerung, soweit sie Sexuelles betrifft, reicht ungefähr bis zum 5. Lebensjahr zurück. Vom 6. Jahr an wird sie ziemlich klar und genau, während aus den früheren Jahren nur einige markante Punkte hervorleuchten. Mein Vater starb, als ich das 6. Jahr vollendete. Ich entsinne mich genau, von ihm wegen der Onanie, die ich damals scheinbar offen und ohne böses Bewusstsein trieb, verwarnt worden zu sein. Ich muss also letztere jedenfalls schon vorher begonnen haben. Damals war ich in einige junge Damen unseres Bekanntenkreises im wahren Sinne des Wortes verliebt, d. h. ich dachte es mir im Stillen himmlisch, wenn sie mich entführten, mich ganz zu sich nähmen, mich verhätschelten, verweichlichten, in Mädchenkleider steckten und verspotteten, kurz, wenn sie wie mit einer Puppe mit mir spielten. Ich genierte mich furchtbar, wenn ich in ihrer Gesellschaft war, und wurde von meinen Angehörigen sein damit gehänselt, dass man sie meine Bräute nannte.

„Was die Masturbation angeht, so betrieb ich diese ungefähr bis zum 17. Jahre in der Weise, dass ich die Oberschenkel fest aneinanderpresste. Dazu kamen immer bestimmte Vorstellungen, wie ich sie eben schon skizzierte. Ich dachte mir ferner auch, dass mich die betreffenden Damen ganz in weiche Pelze oder in Watte einwickelten, bis ich völlig wehrlos war; ich musste auch mit ihnen im Bett schlafen und bekam hie und da Schläge. Wann das erste Mal eine Ejakulation bei mir eintrat, vermag ich nicht zu sagen; ich glaube, sie stellte sich allmählich ein. Anfänglich machte ich aus der Masturbation keinerlei Hehl. Soweit es sich also um den körperlichen Vorgang handelte, merkten meine Angehörigen die Sache bald. Zuerst wurde ich vermahnt und erhielt dann später jedesmal Schläge mit der Rute auf das blosse Gesäss, was doppelt widersinnig war, weil wir Kinder diese entehrende und schwere Strafe sonst niemals erhielten. Man bemerkte meine Verfehlungen meist daran, dass ich angegriffen aussah und stärker als sonst schielte. In der Schule masturbierte ich meist heimlich während der Stunde; ferner auch nachts, doch war der Reiz grösser, wenn ich wenigstens irgend etwas, z. B. die Hose, zwischen die Beine geklemmt hielt.“

„Ich spielte stets lieber mit Mädchen. Knabenspiele nur, wenn sie friedlich waren, da mich der leichteste Schmerz zum Weinen brachte. Sehr gern spielte ich mit Puppen, ferner Kochen, Ball, Mutter und Kind, Schule u. dgl. Ich lernte leicht stricken und konnte Stunden lang neben einem Kinderwagen hergehn und mit dem kleinen Kinde spielen. Man erklärte mir öfter, so etwas schicke sich nicht für einen Jungen; auch schämte ich mich selber dieser Regungen und versuchte, sie nach Möglichkeit zu unterdrücken. Ich sah mädchenhaft aus und wurde manchmal auch so genannt.“

„Eine seltsame Episode ist mir im Gedächtnis geblieben. Eines Mittags, als meine Eltern schliefen, holte ich mir heimlich den Morgenrock meiner Mutter, zog ihn an, schwärzte mir das Gesicht mit gebranntem Kork und betrachtete mich so im Spiegel; dabei masturbierte ich. Ich wurde dann entdeckt und schämte mich furchtbar. Hier fällt mir auf: ich sträubte mich stets dagegen, mit meinen Angehörigen das Spiel „Schwarzer Peter“ (bei welchem dem Verlierer mit geschwärztem Kork ein Bart angemalt wird) zu spielen; m it dieser scheinbar törichten Schamhaftigkeit hat man mich immer aufgezogen. Mir scheint es wichtig, diese kleinen Einzelheiten mitzuteilen, weil gerade das, worüber ich mich öffentlich schämte, in meiner Phantasie heiss begehrt wurde. Ich stellte mir auch vor, die von mir geliebten Frauen verwandelten mich in einen kohlschwarzen Neger oder in einen weissbemalten buntausstaffierten Clown.“

„Vom Koitus erfuhr ich etwa mit 12 Jahren; er kam mir im Gegensatz zu meinen Phantasien direkt ekelhaft und schmutzig vor. Aber der Mensch gewöhnt sich an alles; ich konnte anfangs auch keinen Kaviar essen. Jedoch spielt der regelrechte Koitus auch heute noch in meinen Phantasien eine sehr nebensächliche Rolle.“

„Schon als Kind verspürte ich einen starken Drang in mir, Frauenkleider anzuziehn. Als mich ein Kindermädchen einmal zum Spass verkleidete, regte mich der Vorgang heftig auf. Doch wagte ich aus Furcht vor Entdeckung nicht, in dieser Richtung schon damals eigenmächtig zu handeln.“

„Mit 9 Jahren sah ich einmal gelegentlich einer Aufführung, wie eine der von mir angebeteten Damen, in ihren Pelz gehüllt, vom Friseur geschminkt wurde. Seit jenem Tage spielen Schminke und Pelz, sowohl an meinem eigenen Körper wie an dem der Geliebten, eine bedeutsame Rolle in meinen Vorstellungen. Ich dachte mir später Frauengestalten nach eigenem Geschmack aus. Sie hatten meist goldblondes oder schneeweißes Haar, waren stark geschminkt und trugen einen Pelz. Ich stellte mir vor, ich sei in ihrer Gewalt, sie spielten mit mir, demütigten mich, liessen sich von mir bedienen, ich musste mit meinen Herrinnen schlafen, ihnen cunnum lambere etc. Sie steckten mich in die mannigfaltigsten, möglichst weibisch oder komisch aussehenden Verkleidungen. Aus diesem Grunde interessierte ich mich auch sehr für Kostüme, historische wie moderne; am meisten gefiel mir aber stets das weibische, weichliche Roccoco mit den weissen Perücken. Woher meine Vorliebe für weisses Haar stammt, kann ich nicht sagen. Ich halte aber die z. Z. um sich greifende Mode des grellblonden unnatürlichen Haares bei Frauen und ebenso den aufgetürmten Lockenbau für ein Zeichen einer Perversion, die der meinigen sehr ähnlich ist, und die scheinbar zu gewissen Zeiten auftritt; man denke an das alte Aegypten, an Spät-Rom, an die Roccoco-Zeit, ihre Haartracht und Sexualität.“ (Diesen Passus liess ich hier ausnahmsweise stehn, weil diese Art der Philosophie für unsere Fälle typisch ist. Es wiederholt sich hier nur, was auch der „Normale“ so gern tut, dass er nämlich die ganze Welt nur aus seinem Gesichtswinkel beschaut.)

„Mit 14 Jahren schaffte ich mir zum ersten Mal Schminke und Puder an und fertigte mir aus Wolle eine Damenperücke. Nächte brachte ich damit zu, vor dem Spiegel zu sitzen und mich mit Hilfe der Kostüme meiner Mutter als Frau zu verkleiden.“

„Ich machte später einmal den Versuch, mit Freunden eine Aufführung zu arrangieren, in der ich die Frauenrolle spielen wollte. Die Sache zerschlug sich, was mir im Grunde angenehm war, da ich es aufs äusserste scheute, in der Oeffentlichkeit irgend wie als weibisch aufzufallen.“

„Als ich mit 16 Jahren in eine sehr ungenierte Pension kam, schaffte ich mir Tricots an und wattierte sie an Brüsten und Hüften frauenhaft aus; ferner besass ich eine blonde Frauenperücke, eine weisse Clownsperücke, einen Damenpelzmantel, Korsett, weibliche Unterwäsche etc. und verbrachte meine Tage und Nächte damit, dass ich mich mit Hilfe einer Spitzenbettdecke oder sonst passender Gegenstände auf alle mögliche Weise maskierte. Natürlich stets recht weibisch und geschminkt. Die Betrachtung meines weibisch entstellten Spiegelbildes regte mich stark auf; wollüstig empfand ich die Berührung es weichen Pelzes, die Behinderung durch das Korsett un ie schnürende Kleidung, ja sogar das Ziehen der dick aufgetia genen Schminke erregte mich. Bei alledem stellte ich mir vor, es müsse viel schöner sein, wenn nicht ich, sondern jemand anders, am besten ein Weib, mich in diese Lage versetze, mich zwänge, darin zu verharren und mich ändern Personen zum Spott oder zur Bewunderung, oder um sie sexuell zu erregen, so zeigte.“

„Meine Gefühle waren also mehrfacher Art: Erstens sah ich da im Spiegel ein Wesen, dessen Aeusseres mich sexuell erregte. Zweitens erregten mich die Kleidungsstücke an meinem Körper, teils an sich, teils durch das Gefühl, dass es weibische waren. Drittens versetzte ich mich nach Möglichkeit in die Situation, als wäre sie von fremden Personen herbeigeführt und bedeute für mich als Mann eine schmachvolle Zwangslage.“

„Meines Erachtens will der Masochist 1. in der Gewalt des geliebten Wesens sein, 2. von ihm gedemütigt werden. Das erste lässt sich am besten erreichen durch Behinderung der körperlichen und möglichst auch der geistigen Bewegungsfreiheit. Ein Mittel hierzu ist äusserer Zwang (Fesselung u. dergl.); doch bleibt dabei die völlige geistige Bewegungsfreiheit bestehn. Ausserdem ist die Wirkung gering auf einen ernstlich widerstrebenden Menschen, der lieber in den Tod gehn würde, als dass er sich demütigen liesse. Der Masochist will aber ernstlich widerstreben; denn seine ganze Kraft soll ja durch das geliebte Wesen bezwungen werden. Endlich würde es garnichts Demütigendes oder Erniedrigendes sein, wenn man durch eine zehnfach stärkere, keinen Widerstand duldende, brutale üebergewalt bezwungen wurde; dies wäre im Gegenteil fast ein Heldenschicksal.“

„Viel demütigender dagegen ist es, wenn der Mann dau- ernd’in eine für ihn schmachvolle oder lächerliche Bolle hineingezwungen wird, in der er zwar äusserlich scheinbare Bewegungsfreiheit besitzt, während es ihm dennoch jeden Augenblick ins Bewusstsein gerufen wird, dass alles worauf der Mann sonst stolz ist, seine männlichen Fähigkeiten, seine Stärke, sein Ernst, seine Ueberlegenheit über das weibliche Geschlecht, gleichsam lahmgelegt sind. Jeden Augenblick fühlt er die Demütigung vor den Leuten und vor dem geliebten Weibe; dies stachelt ihn an, sich aufzulehnen. Aber nicht grobe, übermächtige Gewalt, sondern der eigene Schwächezustand, in den ihn das Weib klug versetzt hat, wird ihm zum Hindernis. Hilflos muss er zusehn, wie sie das Netz enger und enger zieht, wie sie ihn immer mehr schwächt und damit erniedrigt und demütigt. Gibt es eine grössere Demütigung, als wenn der körperlich starke Mann gezwungen wird, die Gestalt des Weibes anzunehmen? Für den echten Mann, der zu den stolzesten seines Geschlechts gehört, ist die Befriedigung des Geschlechtstriebes nur ein Gebot der Gesundheitserhaltung, eine zum Wohlbefinden nötige Körperübung; sein grosszügiger, schaffender Geist wandelt sonst in höheren Bahnen und betrachtet die Frauen bloss als Vergnügungsobjekt. Ein solcher Mann nun wird in die kleinen Grenzen des Frauengeistes gebannt; er wird gezwungen, das zu sein, was ihm die Frau sein sollte, d. h ein Werkzeug zur Befriedigung von Geschlechtstrieb und Laune. — Der oben beschriebene Zwang wäre wohl am besten durch Hypnose zu erreichen; doch dabei fehlt dem Bezwungenen das Bewusstsein seiner Erniedrigung. Also muss der scharf denkende Masochist auf andere Mittel sinnen. “ (Die krausen Pfade dieser ganzen Philosophie sind hier mit Absicht reproduziert worden, da sie zum psychologischen Tatbestand des Falles gehören.) —

„Ich habe nie von jemandem gehört oder gelesen, der die Masturbation so stark betrieben hätte wie ich. Noch heute ist der Durchschnitt für mich dreimal täglich. Ich glaube daher stammt meine Magerkeit; auch mein Gedächtnis und meine Energie scheinen gelitten zu haben. Doch hat mir niemand je Nervosität oder Aehnliches angemerkt. Ich beobachte mich selber scharf, verstelle mich und zeige immer nur das, was ich gesehen wissen will. Bis jetzt habe ich noch jeden in sexueller Beziehung über mich hinters Licht führen können. Natürlich habe ich die Onanie mit Anspannung aller Kräfte zu bekämpfen gesucht; anfangs durch Beten zu Gott um Beistand; dann durch Versprechungen, die meine Angehörigen (einmal sogar auf Ehrenwort!) von mir verlangten. Schliesslich durch Vernunft gründe, die mir meine naturwissenschaftlichen und philosophischen Studien an die Hand gaben. Ich habe mir das körperliche und geistige Elend, das früher oder später einmal über mich hereinbrechen würde, klar vor Augen gestellt; ich habe mir all die Freuden und das Glück, die ein massvolles Gemessen krönen würde, aufs lebhafteste ausgemalt; ich habe mich zur Ehre dressiert und bin Korpsstudent geworden: es hat alles nicht das geringste genützt. Nirgends kam mir die Seelenruhe, und ich bin immer wieder zu meinen Träumen zurückgekehrt.“

„Zum ersten Mal koitierte ich mit 17 Jahren. Es war eine arge Enttäuschung; schon wegen der Schmerzen, da ich eine Phimose hatte. Ich habe dann in halbjährigen Zwischenräumen etwa den Koitus fortgesetzt, wie es sich zufällig machte, nur aus Eitelkeit dem Mädchen und der Welt gegenüber, nicht weil mich die Sache reizte, und meist mit Kokotten. Meiner starken Sinnlichkeit verdanke ich es wohl, dass mir der Akt meistens gelang; doch musste das betr. Weib stets selbst etwas aktiv dabei vorgehn. Ich simulierte meistens den Genuss; einiges Vergnügen hatte ich nur, wenn ich sah, dass das Weib aufgeregt wurde. Erst nach längerer Uebung gelang es mir, während des Aktes zur Ejakulation zu kommen. Gleich bei einem der ersten Male holte ich mir übrigens eine Luës, die zwar bisher bei sorgfältiger und wiederholter Behandlung keine erschreckenden Symptome zeigte, deren Dasein für mich aber doch äusserst niederdrückend und entmutigend ist. Ich kann es in meinem Zustand nicht wagen, mich dem Ideal meiner Träume, falls ich es finden sollte, zn nähern. Dieser Umstand macht mich mehr als alles andre lebensüberdrüssig. Freilich hahe ich die Hoffnung auf das Ideal auch wegen der Schwierigkeit, es zu finden, fast aufgegeben. Seit 1 1/2 Jahren habe ich kein Weib mehr berührt, eine Tatsache, die meine Bekannten als die grösste Lüge des Jahrhunderts bezeichnen wurden. Trotzdem hatte ich früher immer einiges Glück bei Frauen, weniger auf den ersten Blick hin, als durch freundliches und doch wunschloses Verhalten ihnen gegenüber. Da ich aber in der Liebe körperlich wie geistig stets der weiblich passive Teil sein möchte, um ihnen dann allerdings alles hinzugeben, alles für sie zu erdulden, so habe ich die Frauen nie lange mit meiner Schauspielerei bei Zufriedenheit erhalten können.“

„Ueber Homosexualität erhielt ich zuerst Aufschluss durch das Buch: Die Enterbten des Liebesglücks. Hier fesselten mich manche Stellen ausserordentlich, mehr noch, als in masochistischen Werken, deren ich gleichfalls eine ganze Reihe gelesen habe. Da ich auf mein Weibideal aus obigen Gründen Verzicht leisten musste, kam ich in Gedanken dazu, mir als das Kompliment meiner Sehnsucht einen Mann zu wünschen. Denn auch die stärkste Frau wird in der Liebe dem Manne stets unterlegen sein wollen. Ich brauche aber einen Partner, der mich gewissermassen erobert und vergewaltigt. So sagte ich mir, diese Rolle könne nur einem Manne zufallen. Vieles, was ich von der Homosexualität in den Büchern las, bestärkte mich in diesen Vorstellungen.“

Eine mehrjährige Beobachtung des Herrn M. hat ergeben, dass die Schwenkung zur Homosexualität nur eine scheinbare war, ein zufälliges Accidenz zu der gleichbleibenden Grundfärbung seiner Libido. Irgend eine homosexuelle Betätigung hat niemals stattgefunden. Herr M. hat den Teil seines Gefühlslebens, in dem die Erscheinung eines von ihm geliebten Mannes psychisch eindrang, in Form einer novellistischen Skizze festgehalten, die wir nachstehend auszugsweise reproduzieren. Es geschieht dies aus folgenden gewichtigen Gründen:

Die Skizze stellt einen richtigen Tagtraum dar, wie er in dieser Abgerundetheit (auch in den Arbeiten der Freud’schen Schule) verhältnismässig selten veröffentlicht worden ist. Dieser Tagtraum ist zwar im allgemeinen erotisch gehalten; hocherotisch ist er aber (für die Psyche des Träumers) gerade an den Stellen, die für die Mehrzahl der Menschen garnichts Erotisches bedeuten, nämlich, wo vom Kostümieren, Schminken, von der Beschämung durch Zwangsmassregeln die Rede ist. Die Anomalie des Traumes entspricht also genau der Anomalie des Träumers.

Wie sehr der Versuch, sich homosexuelle Vorstellungen der ursprünglichen Reaktionsfähigkeit gefügig zu machen, misslingt, ersieht man daraus, dass sich ganz unwillkürlich in den Lauf der Begebenheiten ein Weib einschmuggelt, dessen Gegenwart dem Träumer überhaupt erst das weitere ermöglicht. Dennoch ist das Ganze in gewisser Hinsicht auch ein Beweis dafür, dass die Starrheit der Triebanlagen Flexibilität genug besitzt, um fremden Elementen sich wenigstens temporär zu assimilieren.

Endlich sieht man aufs Vortrefflichste den Zusammenhang der Erotik mit dem belletristischen (und weiterhin künstlerischen) Fabulieren. Viele Werke der Literatur, die ganz asexuell erscheinen, entstehen trotzdem auf ähnlichem Untergründe.

Es folgt nun einiges aus der Skizze selber:

„Reinhold war ein fröhlicher Student. Er hatte viel Kameraden, und lebte mit ihnen sorglos in den Tag hinein. Nur in einem konnte er sie nie so recht verstehen und ihre Gefühle teilen. Das war in der Sucht nach Frauen und dem geschlechtlichen Verkehr. Auch ihn reizten die Weiber zwar, und besonders wenn sie chick und elegant waren, aber seltsame Gedanken stiegen ihm meist bei ihrem Anblick auf. „Ach, könntest du nur ein einziges Mal auch so eine chicke Toilette anziehen und so reizend aussehen, und so verehrt werden.“ Schnell aber verbannte er dies weibische Begehren in den Tiefen seines Herzens und tat, als sei er wie die ändern. Vor Männern hatte er eine eigenartige Scheu, die er nie recht begründen konnte, und ebenso vor der Berührung mit ihnen.

Eines Tages, als er allein durch den Tiergarten wandelte, bemerkte er, dass ein vornehmer, älterer Herr ihm folgte. Von einem seltsamen Gefühl getrieben, ging er langsamer. Der Herr holte ihn ein und sprach ihn an. Er sah ihn mit seinen schönen, lebensernsten Augen so seltsam an, dass Reinhold den Blick senken musste. Er hatte Furcht vor ihnen. Sie kamen ins Gespräch und verabredeten sich bei der Trennung auf ein ander Mal. So trafen sie sich öfter, und wurden näher bekannt. Reinhold fasste ein unbegrenztes Vertrauen zu dem freundlichen Herrn, er vermeinte ihn mit ganz anderen Augen anzusehen, als andere Männer. Jener sagte ihm Schmeichleien über seine Schönheit, was ihn jedesmal verwirrt machte, und dennoch hörte er sie sehr gern. Seinen Kameraden sagte er von seiner neuen Bekanntschaft nichts. Sein Freund, der sich Edmund nannte, besuchte ihn auch einmal. Sie sassen auf dem Sofa und plauderten, und im Laufe des Gesprächs legte jener den Arm um seinen Hals. Ein Schauer durchrann seinen ganzen Körper. O! wenn Edmund jetzt seine bärtigen Lippen — er trug einen schön gepflegten Spitzbart auf die seinigen drücken würde; er fühlte ein seltsam süsses Lähmungsgefühl. Aber nein! Entsetzlich, bärtige Lippen aufeinander! und überhaupt zwei Männer! Pfui! und erschrocken entwand er sich dem Arm des Freundes, und sprang auf. Jener schien nichts bemerkt zu haben.

Eines Tages, als sie von Vergnügungen sprachen, meinte Edmund:

„Weisst du was! Am Mittwoch findet hier ein grosser Maskenball statt. Dort müssten wir eigentlich einmal hingehen!

Ja! aber in welchem Kostüm? meinte Reinhold.

Ich habe eine famose Idee! Du gehst als elegante Kokotte verkleidet, und ich als dein Kavalier! Du musst entzückend aussehen in Frauenkleidern. Ja, bitte tu mir den Gefallen! mit flehendem Blick sah er ihn an, seine Hände fassend.

Reinhold konnte nicht widerstehen. Sein Inneres jauchzte; sein Herzenswunsch sollte in Erfüllung gehen.

Ja, aber wie wollen wir denn das machen, wandte er schüchtern ein.

Das lass nur meine Sorge sein! Komm du nur Mittwoch Nachmittag zu mir. Das andere wir sich finden!

Also gut, ich bin einverstanden, erklärte Reinhold lächelnd.

Pass auf! es wird entzückend werden. Du wirst dich so gut als Mädel machen, dass man dich nicht erkennt.

Edmund nahm nun einige Masse, und sie trennten sich.

Reinhold befand sich die nächsten Tage in fieberhafter Aufregung. Er dachte nur an seinen Freund und Mittwoch. Edmund würde ihn als Weib anziehen. Man würde ihn als seine Geliebte ansehn, und Edmund würde ihn als seine Geliebte behandeln. Er würde sich wie ein Weib ihm gegenüber benehmen müssen, und würde er nicht vielleicht auf Augenblicke seine Männlichkeit ganz vergessen? Himmlischer süsser Gedanke! Er wagte nicht, ihn auszudenken. Er sah sich bereits als Weib in den Armen des Geliebten! Denn er liebte ihn; das wusste er jetzt; und nicht nur den Freund, sondern auch den schönen, starken, geistvollen Mann.

Punkt vier stand Reinhold vor Edmunds Wohnung in einem eleganten Haus einer Berliner Vorstadt. Schüchtern klingelte er. Der Freund öffnete und führte ihn sogleich durch einen geschmackvoll eingerichteten Salon in ein wundervolles Schlafzimmer.

Die Zimmer kannst du dir alle später ansehen, komm nur erst hier hinein.

Das Zimmer war ganz in weiss und rosa gehalten, aber — Reinhold stutzte, es schien für ein Ehepaar eingerichtet zu sein. Ein groeses, zweischläfriges Himmelbett, eine doppelte Waschtoilette, ein Toilettentisch wie für eine Dame.

Lächelnd bemerkte Edmund das Erstaunen des Freundes.

Ja, ich war einmal verheiratet, bin aber von meiner Frau geschieden. Es war nicht meine Schuld, aber ich bin froh, um ihret- und meinetwillen, fügte er seufzend hinzu.

Dann schellte er. Eine ältere Dame im Hauskleide erschien. Dies ist mein kleiner Freund, aus dem du mir heute eine kleine Freundin machen sollst, Brigitte. Und dies ist meine Hausdame Brigitte, die mich schon als Kind treulich gewartet hat, stellte Edmund vor.

Wird es denn auch gehen? meinte er dann, zu ihr gewandt. Brigitte sah den Jüngling prüfend an.

Aber, ausgezeichnet! er wird eine reizende Kokotte abgeben; die Männer werden verrückt nach ihm sein.

Reinhold errötete über und über. Er schämte sich vor der Frau furchtbar der Rolle, zu deren Annahme ihn Edmund überredet hatte, und doch entzückte ihn ihre Prophezeiung.

Aber dann wollen wir beginnen, meinte Edmund, immer mit demselben .seltsamen Lächeln auf den Lippen.

Reinhold sah ihn flehentlich an.

Nicht hierbleiben, du, bitte!

Nun, du schamhaftes Fräulein, wenn du keine Männer bei deiner Toilette duldest, muss ich mich wohl oder übel zurückziehen; aber, wart’, ich räche mich nachher!

Nun begann eine fieberhafte Tätigkeit. Reinhold musste sich entkleiden. Brigitte rasierte seinen kleinen, blonden Schnurrbart fort, und von den starken Augenbraunen liess sie nur einen schmalen, schöngeschwungenen Strich stehen. Aber, wenn man mich morgen so sieht? wagte er einzuwenden.

Das wächst ja bald wieder, meinte sie unbeirrt. Dann nahm sie eine Nadel, und ehe er ihre Absicht ahnte, hatte sie ihm das eine Ohrläppchen durchstochen.

Oh weh! rief er aus, nein, das geht nicht!

Es muss aber sein, erklärte sie, es wächst ja alles wieder zu. Damit hing sie ihm zwei grosse, unechte Brillanten ins Ohr.

Das wusste er, in den nächsten Tagen durfte er sich vor niemanden sehen lassen.

Dann zog sie ihm eine wundervolle, goldblonde Strassenperiicke über den Kopf. Sie war entsetzlich schwer, und wurde seiner Ansicht nach ganz iiberflüssigerweise auch noch mit Klebstoff befestigt.

Die Haare an Armen und Beinen wurden gleichfalls entfernt.

Aber wozu machen Sie denn das?

Weil eine junge Dame, wie Sie, überall schön aussehen muss.

Den Körper rieb sie ihm mit einer duftenden Flüssigkeit ein.

Das reizt die Männer riesig, meinte sie.

Aber das hat doch für mich keinen Zweck! rief er erschrocken aus; doch liess er sich ruhig einreiben, und freudig erregt erhob sich seine Brust.

Nun folgte das Ankleiden, Schminken und Frisieren, dessen detaillierte Beschreibung M. förmlich begeistert, hier aber zu weit führen würde. Man stelle sich das Bild einer eleganten Demimondaine in Gesellschaftstoilette vor, beladen mit unechten Brillanten, einen riesigen weissen Straussfederhut, Boa, über und über parfümiert usw.)

Reinhold betrachtete sich mit halbgeschlossenen Augen, den Kopf hinüber, im Spiegel. Seide und Spitzen umrauschten seine Knie, das enge Korsett zwang ihn in eine weibisch-grade Haltung, der zarte Flaum der Boa im Nacken, das schwere, lästige Haar, die langen, engen Handschuhe, das alles peitschte seine Sinne zu nie gekannter Lust.

Im Nu hatte er sich die Bewegungen des Weibes angeeignet. Es war, als sei es eine zweite Natur. Alles andere war für ihn vergessen, er brannte darauf, von dem Geliebten bewundert zu werden.

Brigitte war entzückt.

O wie wird sich Edmund freuen! Aber nun will ich das gnädige Fräulein gleich ihrem Kavalier zuführen. Damit öffnete sie die Flügeltür und führte die verschämt Zögernde in den Salon.

Reinhold errötete unter der Schminke. Da stand lächelnd der Geliebte, elegant wie immer, im Frack, schön wie ein Gott. Er wäre ihm am liebsten an den Hals geflogen, hätte ihn nicht Brigittes Gegenwart zurückgehalten. Galant küsste Edmund der Schönen die Hand.

Mein Kompliment! Nun, bist du mit deiner Verwandlung unzufrieden, mein Kleinchen?

Nein, kam es schüchtern von Reinholds Lippen. Nicht wahr, ich hatte Recht! Aber wie soll er denn nun heissen? meinte Brigitte scherzend.

Wir wollen ihn „Lilli“ nennen, unsere süsse Lilli! Der Name gefällt Ihnen doch, meine Gnädigste? fragte Edmund scherzend.

Reinhold antwortete nicht. Jede Fiber in ihm zitterte vor Aufregung. Aber, da steh’ ich und gaffe, rief Brigitte plötzlich aus, und draussen geht’s drunter und drüber. Damit war sie hinaus und im Nu fühlte Lilli sich von den Armen des Geliebten umschlungen.

In mädchenhafter Scham wollte sie sich ihm entwinden. Vergebens! das Rauschen der Röcke, das schwere Haar, der berauschende Duft, das alles liess sie vergessen, wer sie eigentlich war. Sie war jetzt nur das verlangende Weib, das sich nach den Küssen des geliebten Mannes so lange gesehnt hatte. Willenlos liess er sich auf den Divan legen.

„Du süsser, geliebter Mann! Dank, tausend Dank, dir will ich gehören für immer — Töte mich — aber lass mich dein Weib sein, stammelte er, und wild gruben sich seine Zähne in die Lippen des Geliebten.

Plötzlich sprang er auf, und sah seine in ihrer Verwirrung reizende Frauengestalt im Spiegel.

Unseliger, was hast du getan! kam es bestürzt von seinen Lippen, und voll Scham und Reue eilte er, so schnell es seine Kleidung erlaubte, ins Nebenzimmer.

Himmel, was war geschehen? Er wollte fort von hier; er suchte seine Sachen. Ueberall vergebens, sie waren verschwunden. Er war ein Gefangener, und so würde er seinem Schicksal nicht entgehen; das fühlte er genau. In seinem Innern kämpften die wildesten Gewalten miteinander, und bitterlich weinend warf er sich aufs Bett.

Mit zynischem Lächeln war Edmund ihm gefolgt. Er erschien ihm in seiner mädchenhaften Verwirrung entzückend. Leise trat er nun zu ihm und beugte sich über die schluchzende Schöne. Ein sanfter, inniger Kuss auf den Hals machte die ganze Gestalt durchschauern.

Sanft hob er sein Opfer auf und führte den Willenlosen in kluger Berechnung grade vor den Spiegel.

Was ist dir denn? meine süsse, kleine Lilli! tröstete er liebkosend.

Ich möchte fort, gib mir meine Sachen wieder, bitte, bitte! kam es nur noch schüchtern von den Lippen Reinholds.

Deine Sachen? Aber Liebling, sieh doch mal! Zu diesen schwellenden Kirschenlippen, zu diesen süssen, lüsternen Mädchenaugen, gehört da nicht eine so süsse, duftige Toilette, wie du sie anhast. Merkst du es denn nicht? du bist ja gar kein Mann, du bist ja ein furchtsames Mädchen und gehörst darum in den Unterrock, mein dummes, kleines Frauchen!

Ja, du hast recht, Geliebter, und ich will es immer bleiben! hauchte Reinhold lustdurchschauert.

Aber nun, Schatz, wollen wir auch ans Essen denken, meinte Edmund fröhlich. Ich will Brigitte rufen, dass sie dich wieder ein bischen in Ordnung bringt.

Nein, nein! rief Reinhold nach; aber gleich darauf erschien Brigitte mit einem seltsamen Lächeln auf den Lippen, das ihn ärgerte. Er schämte sich furchtbar vor ihr.

Dann führte Edmund seine Dame ins Esszimmer, wo der Tisch bereits reich gedeckt war und der Teekessel dampfte. Man ass zu dritt.

Brigitte unterwies Reinhold oder vielmehr Lilli wie eine Tochter. Sie musste den Tee servieren, die Butterbrödchen streichen, helfen usw. Lilli wagte kaum die Augen aufzuschlagen; nur hie und da traf ein verstohlener Blick den Geliebten.

Wollen wir denn nun noch auf den Ball gehn? fragte Edmund einmal. Es wird ja zu spät, Kinder! meinte Brigitte, und Lilli schwieg.

Nach Tisch plauderte man ein wenig; zu rauchen bekam Lilli nur eine ganz kleine Damenzigarette, zu ihrem grossen Bedauern.

Es ärgerte sie überhaupt, dass Brigitte sie so ohne weiteres ganz und gar als Mädchen behandelte. Aber konnte sie es denn anders verlangen? Auf einmal meinte sie sogar, es sei Zeit für Lilli, ins Bett zu gehn.

Aber ich muss doch nach Hause! erklärte diese.

Heute nicht! bat Edmund, heute bist du Lilli und hast gar kein anderes Zuhause als hier.

Wie eine Träumende liess sie sich von der Hausdame ins Schlafzimmer führen. Lilli wollte die Perücke abnehmen.

Das wird nicht gehen, erklärte Brigitte, die habe ich Ihnen zu fest mit Ihrem eigenen Haar verklebt, Fräuleinchen. Behalten sie sie nur auf, Sie sehen ja auch so niedlich damit aus.“

Bis hierher mag es an der Probe aus dem Manuskript des Herrn M. sein Bewenden haben. Die oben erwähnten Folgerungsmomente sind unschwer zu erkennen.

Quellen

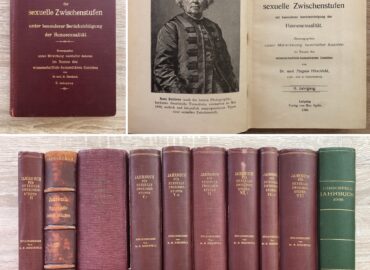

Magnus Hirschfeld: Die Transvestiten, 1910, Fall 12, S. 86-100