Luz Fraumann (Hirschfeld 3)

Magnus Hirschfelds 3. Fall in „Die Transvestiten“ (trans*, m2f), der bereits 1906 das heute verschollene Buch „Weiberbeute“ veröffentlicht hatte.

Wann erwähnt: 1906, 1910

Namen(n): M: Fraumann, Luz (Pseudonym) / W:

Lebensdaten: 1860-1870 geboren

Beruf: Künstler

Ort(e):

Fallbeschreibung

Originaltext Hirschfeld

Fall III.

Herr C., zwischen 40 und 50 Jahre alt, ausübender Künstler. Triebabweichungen oder neuropathische Erscheinungen sind in der Familie nicht nachweisbar. Die Eltern wurden ziemlich alt; unter den Vorfahren heirateten keine Blutsverwandten. Ein Vetter soll femininen Eindruck machen.

Die Kindheitsentwicklung verlief ohne Besonderheiten. Merkwürdig ist, dass er bis zu den Schuljahren Mädchenkleider trug, ja auch später noch in den Ferien (siehe unten). Die geistigen Fähigkeiten waren immer gut, Literatur und Kunst interessierte ihn stets am meisten. Erst mit 20 Jahren traten sexuelle Regungen auf; auch mutierte damals erst die Stimme in unerheblichem Masse. Bartwuchs mit 25 Jahren.

Status praesens: Figur schlank, mager; Konturen eckig. Hände und Füsse kräftig. Muskulatur normal entwickelt, aber weich. Schritte klein und fest mit sichtbarem Drehen in den Hüften; Haltung etwas vornüber geneigt. Hautfarbe rein, weiss und glatt. Kopfhaar, sehr stark und lockig; Bartwuchs schwach. Schmerzempfindlichkeit ziemlich gross. Blick ruhig. Gesichtsausdruck männlich. Kehlkopf normal, Sprechstimme einfacher Tenor; Neigung zu Fistelstimme vorhanden.

Gefühlsleben weich, rührselig, mit wechselnder Stimmung. Liebt seine Ordnung, ist arbeitsam und anspruchslos, unbeständig, aber doch hartnäckig. Bildung der Tätigkeit entsprechend vertieft; Phantasie lebhaft. Plato, Wagner, Nietzsche interessieren ihn am meisten.

Vita sexualis. Sein Geschlechtstrieb war immer auf das Weib gerichtet; und der Verkehr ist nur mit dem Weibe möglich. Der Gedanke an homosexuellen Verkehr ist ihm zuwider. Er wünscht, als Weib geboren zu sein. Ging eine Ehe aus Neigung ein, ausserhalb deren er nie mit Frauen verkehrte. Eine Reihe von gesunden und intelligenten Kindern ist ihr entsprossen. Er hält seinen Zustand für angeboren, ist vollständig zufrieden mit ihm, nur wünscht er sich ein entsprechendes Milieu. Er hat viel und scharf über seine Anlage nachgedacht, wie man aus einigen speziellen Aeusserungen sieht, die hier folgen:

Mein Zustand ist so, dass ich mich unter strengster und gewissenhaftester Selbstbeobachtung für einen mit absolut weiblichen Innenmitteln und Leidenschaften ausgestatteten Mann halte. Meine Sehnsucht beschränkt sich nicht auf das Frauenkostüm, sondern erstreckt sich auf ein absolutes Leben als Frau, mit allen Haupt- und Nebenerscheinungen, natürlich ohne Paederastie. Und zwar ist diese Sehnsucht so intensiv und ununterdrückbar in mir, dass mich die Unerfüllbarkeit geradezu mit dem Leben in Konflikt bringt und mich nicht glücklich werden lässt, trotz aller in der Ehe und meiner Vaterschaft vorhandenen Bedingungen zum Glück.

Mit Anlegung des Frauengewandes ändert sich mein ganzes Verhältnis zur Aussenwelt. Während dieser Metamorphose, die sich bis auf die Haarfrisur erstreckt, habe ich einen vollständig anderen Blick in das Milieu; das Aussenleben wirkt anders, feiner und zarter auf mich und provoziert mich zum Nachempfinden des Feinen und Zarten. Merkwürdigerweise ist diese Wirkung so universell, dass ich in der Verkleidung einen Abscheu vor dem Bier und dem Rauchen habe, trotzdem ich ein Liebhaber von beiden bin. Meine grösste Sehnsucht geht dahin, ungestört und unerkannt als Frau leben zu können, und das Schlimmste, was ich mir für meine Zukunft denke, ist die Unerfüllbarkeit dieser Sehnsucht.

Der ganze abartige Vorgang in meiner Psyche bewegt und erledigt sich in der demonstrativen Wahrnehmung des Weiblichen in mir. Ich bin fest überzeugt, dass die Sucht nach dem Frauengewand, viel mehr nach dem absoluten Aeusseren der Frau, nichts anderes ist, als das Hineinwollen meines weiblichen Teils in seine ursprünglichen Rechte und Formen. Es gibt Zeiten, wo ich eine direkte Abneigung gegen die männliche Kleidung habe, wo mir alles Männliche unmittelbar Ekel verursacht. Ich fühle mich vergewaltigt und unfrei und flüchte gewissermassen in deinem eigenen Ich umher, um aus dem Zustand herauszukommen. Je mehr ich aber Macht über den Zustand gewinne und je mehr ich mich auf mich selbst zurückkommen fühle, desto intensiver treten meine männlichen Wahrnehmungen zurück und die weiblichen Gefühle hervor. Wenn ich dann alles vom Manne von mir werfe und das weibliche Aeussere anziehe, kann ich fast physisch wahrnehmen, wie das Falsche, Gewalttätige aus mir heraus flüchtet und sich wie Nebel verteilt. Wenn ich dann vor dem Spiegel soviel Weibliches an mir erblicke, werde ich vollständig ruhig. Ich kann die Ruhe ganz deutlich wahrnehmen: der ganze Organismus funktioniert gleichmässiger, es ist wie ein Ausruhn bei grosser Müdigkeit, wie das Heimatsgefühl der ganzen Individualität in der Rolle der Frau.

Hundertmal habe ich bestätigt gefunden, dass mich mein heller Morgenrock besonders zur Abfassung wissenschaftlicher Arbeiten disponiert, dass ein anderer blauer Morgenrock äusserst stark auf den Stil wirkt, dass ein Strassenkostüm mit weisser Zierschürze sowie eine sogenannte Kabinetsrobe mich ohne weiteres aus der drückendsten Müdigkeit und Unlust heraus zu einer künstlerischen Arbeitsfähigkeit treibt, die ich in sonst gar keinem Zustand kenne.

Auffallend ist mir auch immer erschienen, dass ich mich vergebens gegen die Macht des Weiblichen in mir sträube, ich bin oft so ärgerlich und verdrossen über diese Macht, dass ich mich schämen möchte und mich mit Gewalt zur Arbeit im männlichen Gewand zwingen will. Aber das ist mit einer geradezu verblüffenden Unmöglichkeit verbunden. Es kommt ja vor, dass ich in solchem Zwangszustand etwas leiste, aber es is immer so, dass ich nachher daran herumändern muss. In meiner besten Robe und mit sorgfältiger Haarfrisur bin ich fähig, so unaufhaltsam und mit solcher Spannkraft künstlerisch zu schaffen, dass es so leicht keiner glauben möchte, wenn er es nicht selber mit angesehn hat. Diese Fähigkeit entdeckte ich an mir, als ich aus bestimmtem Grunde eine Zeit lang nur Frauenkleider trug. Heute ist meine Fähigkeit zum Arbeiten direkt vom Frauenkostüm abhängig. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich das denkbar Künstlerischste leisten könnte, wenn ich einmal in die Lage versetzt würde, ganz als Frau zu leben und durch nichts mehr an den Mann erinnert zu werden.

Meine ganzen Nebenneigungen sind auch direkt weiblich. Ich habe Lust zu allen Arbeiten, die direkt zur Domäne der Frau gehören, und zwar steht mir diese Arbeit vollständig zu Gesicht. Meine Frau bestätigt es mir täglich, und es kommt ja auch in unserm Haushalt deutlich zum Ausdruck, indem ich mich in Küche und Wirtschaft von meiner Berufsmüdigkeit erhole und mich ablenke. Das alles ist übrigens bei mir ein so gewohnter, alltäglicher, ich kann sagen Normalzustand, dass ich erst im Verlaufe der Exploration zu dem Auffälligen komme, das in dieser Rolle liegt.

Zu den besonderen Fragen kann ich noch folgendes aussagen. Nach Bestätigungen des gleichen Zustandes bei anderen Personen oder in Büchern habe ich nie gesucht; ich habe überhaupt nicht daran gedacht, da mir alles an mir selbstverständlich erschien, wenn auch von der Regel abweichend.

Laxe Lektüre mag ich grundsätzlich nicht; ich suche auch in meinem Nebenzustand, wie ich das Feminine in mir auffassen will, keine sexuelle, wenigstens keine physisch sexuelle Befriedigung. An solche Wirkungen denke ich nicht, sondern ziehe das Frauenkleid genau so an, wie der Mann das männliche Habit. Der einzige Unterschied besteht nur darin, dass ich an mir als Frau einen äusserst feinen, ästhetischen Genuss habe, aus dem sich ja auch die Potenzierung meiner Kunstfertigkeit herleitet. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Geschmacksgefühl dem Frauenkleid gegenüber. Sowohl in der Wahl der Farbe wie im Schnitt, überhaupt in der spezifischen Wahl eines Kostümmusters für eine bestimmte Persönlichkeit, im Stoffunterschied, Decor usw. bis hinüber zur Haltung und dem Faltenwurf ist mein Geschmack absolut weiblich und als solcher immer zutreffend.

Ich habe früher in Bühnenkreisen sehr oft anerkannte Erfolge mit meinem Geschmack gehabt und wurde von Damen gern um meine Ansicht gefragt. Wenn meine Mittel es mir erlaubten, würde ich als Frau einen fulminanten Luxus treiben, im Gegensatz zu meiner Männlichkeit, wo mir auch das geringste Decor zuwider ist. Meine persönlichen Ansprüche erstrecken sich auch auf Dessous. Am sympathischsten sind mir weisse Röcke mit Festons oder feiner grossmaschiger Spitze.

Einer Perücke bedarf ich nicht. Ich habe sehr schweres, massiges und gelocktes Haar, dass ich nie kurz schneiden lasse, sondern stets so halte, dass ich es befestigen und darauf eine Flechtenfrisur anbringen kann. Meine weiblichen Bewegungen sind ziemlich harmonisch, wenn auch nicht elegant. Letzteres Manko kommt auf Konto meines männlichen Oberkörpers. Korsett trage ich nur bei der Metamorphose. Ueberhaupt ist meine weibliche Umkleidung stets konsequent, ich bin sonst nicht zufrieden und fühle immer, dass etwas fehlt.

Zu der Frage, warum ich bis in die erste Schulzeit hinein Mädchenkleider tragen musste oder tragen durfte, kann ich noch folgende nähere Angaben machen: Obwohl ich keine positiven Unterlagen dafür habe, nehme ich an, dass Grossvater oder meine Grossmutter irgendwie abartig waren; denn sonst könnte ich mir garnicht erklären, was sie veranlasste, mich so lange in Mädchenkleidern zu belassen. Mir, dem Kinde fiel das nicht auf, weil ich es nicht anders gewohnt war; ausserdem wohnten meine Grosseltern abseits von von der Kultur auf einem alten Erbhof, wo sie eine Hauderei mit Landwirtschaft betrieben. Ich erinnere mich, dass ich für das Hofpersonal nur immer die „Hanne“ war; noch später rief mich der Grossvater mit diesem Namen. Meiner Ansicht nach kann aber an diesem, von Kindheit angewohnten Zustande meine Femininität nicht liegen. Sonst hätte ich sie bei meinem peinlich proppern, gegen alles Bedenkliche protestierenden Zustand längst überwunden, sogar als widerlich empfunden. Der Gedanke, dass ein wirklicher Mann Frauenkleider trägt, ist mir an sich direkt unangenehm. Darum denke ich, muss die Leidenschaft von Vorfahren stammen, die analog beanlagt waren.

Mit Frauen habe ich ante matrimonium nie verkehrt; durch einen Arzt wurde mir bestätigt, dass ich mit 20 Jahren die Geschlechtsreife erlangt hatte. Pollutionen erfolgten in den üblichen Zwischenräumen.

Ich habe eine sehr schwere, entbehrungsreiche Jugend und Studienzeit durchlebt und wurde auf das „Ochsen“ geradezu trainiert. Sehr deutlich erinnere ich mich noch meines Missgefühls, als ich von den Grosseltern abgeholt, zu einem Oheim „Professor“ in Erziehung gegeben wurde, und nun das Tragen der Mädchenkleider, das sich in Intervallen bis ins 13. Jahr erhalten hatte, ganz aufhörte.

Dass ich in coitu gern succubus sein möchte, ist mir allerdings selbst schon aufgefallen. Doch habe ich es nie praktisch ausgeübt; es ist etwas, dessen Unebenheit mir zum Bewusstsein kommt, also im Gegensatz zum Tragen des Frauenkleides, und in solchen Fällen lege ich mir die denkbarsten selbsterzieherischen Schrauben an. Andererseits muss ich sagen, dass ich mich als Frau nur ganz konsequent denken kann. Ich habe sogar das starke Begehren nach einer Schwangerschaft gehabt, und konnte mich nur durch die Unebenheit des Gedankens überzeugen, dass das „verrückt" sei.

Meine Potenz ist nicht abhängig von meiner Weiblichkeit oder dem Einfluss derselben auf meine männliche Leidenschaft. Auf die Idee der Kompletierung meines idealen Zustandes durch einen Mann bin ich noch nie gekommen" —

Einige Monate nach der Exploration hatte Herr C. ein psychisches Erlebnis, das vielleicht in unbewusstem Zusammenhänge mit der Frage des Explorators stand, ob noch nie (wie in mehreren analogen Fällen) der vorübergehende Wunsch nach Komplementierung seines idealen Weibzustandes durch einen männlichen Partner aufgetaucht sei. Herr C., der in dieser Zeit durch geschäftliche Umstände ziemlich irritiert war, berichtet darüber ungefähr folgendermassen:

„Ich stand vor einem Gemälde, das ein in absolut gegensätzlichen Charakteren ausgeprägtes Liebespaar darstellte. Der Mann ein Hüne, und die Frau mir zum Verwechseln ähnlich. Das Interieur des Bildes deutete die Uebermacht des Männlichen über das Weibliche an. Auf den Gesichtern lag ausgedrückt, bei dem einen das Empfangen des höchsten sinnlichen Glücks, beim andern das Selbstbewusstsein eigener Machtfülle und das Umsetzen dieses Gefühls in Lust. Seit dem Anblick dieses Bildes befinde ich mich in einer gewissen Unruhe; ich glaube fast, ich sehne mich nach dem Mann, und zwar nach einer seelisch und körperlich starken Persönlichkeit. Diese Vorstellung hat bereits nächtliche Traumgestalt gewonnen und mich empfindlich aufgestört. Merkwürdig ist auch, dass mir meine Frau jetzt „männlich“ vorkommt. Vielleicht trägt dazu bei, dass sie seit einiger Zeit wegen schmerzhafter Begleiterscheinungen auf die Kohabitation verzichtet, ohne dass sie im mindesten unter der Abstinenz leidet. Je mehr ich dagegen abstinent zu leben gezwungen bin, um so mehr erkenne ich in dem tätigen und zuweilen hartnäckigen Charakter meiner Frau, in ihren etwas eckigen Formen das männliche Element.“ —

Herr C. litt infolge dieses verstärkten Zwiespaltes und sonstiger nervös machender Angelegenheiten an einer ziemlichen Depression. Doch ging diese nach aufklärender Aussprache bald vorüber, und die beunruhigende Sehnsucht nach dem Manne entschwand wieder völlig aus seinem Bewusstsein.

Im analytischen Teil

[...] Unter unseren Transvestiten hat einer einen Roman geschrieben, in dem er die Liebe und Ehe eines Weibmannes und Mannweibes bis in die äussersten Konsequenzen eingehend in charakteristischer Weise schildert.

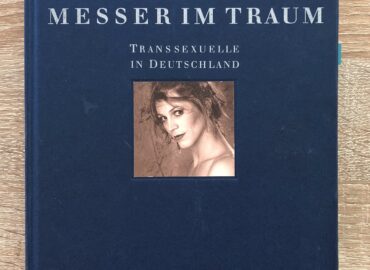

Es verlohnt sich auf den Inhalt dieses Buches über dessen künstlerische Qualität hier natürlich kein Urteil abgegeben werden soll, näher einzugehen, weil es einen tiefen Einblick in die Gedankenwelt dieser rätselhaften psychologisch so überaus interessanten und doch bisher so wenig ergründeten Menschen gewährt. Der Verfasser des wenig bekannten Buches nennt sich Luz „Fraumann“; er ist der dritte der obigen Fälle. Sein Werk das den Titel führt: „Weiberbeute. Ein merkwürdiger Roman“, Verlag von M. W. Schneider, Budapest, 1906, dürfte hinsichtlich der Originalität des Sujets in der belletristischen Literatur wohl einzig dastehen. Für uns ist es von dem wichtigen, wenn auch nur bedingt richtigen Grundsatz, welchen W. Stekel in seiner ausgezeichneten Schrift „Dichtung und Neurose“ aufstellt und begründet: „Jedes Dichterwerk ist eine Beichte“ von Bedeutung.

Wie uns III. mitteilt, bediente er sich in seiner Erzählung der Suggestion nur als Hilfsmittel, um die Eigenart des Stoffes fremder Gedankenwelt „plausibler“ erscheinen zu lassen. Wir geben einige unser Thema hauptsächlich beleuchtende Stellen wieder:

Nana Fransson hat als ausgezeichnete Reiterin, „eigentlich sollte man sagen als ausgezeichneter Reiter, denn sie ritt nicht anders als in „Männerkleidern und im Männersattel“ in einer reichen Industriestadt viele Verehrer und Anbeter gewonnen. Unter diesen ist als der verliebteste ihr willenlos ergeben der Kommissionsrat Benno Andreas. Seiner ehelichen Verbindung mit Nana widersetzt sich heftig sein Sohn Walter, ein zarter feinempfindender Jüngling von 16 Jahren mit hübschem „Japaneringesichtchen“. Er hasst die Buhlerin, die seine Geliebte von ihm „wie eine Heilige“ verehrte Mutter verdrängt und in den Tod getrieben hat. Andreas will Walter nach Australien schicken. Aber Nana möchte seine Zukunft anders regeln; sie will an ihm ihre starke hypnotische Kraft erproben. Nachdem sie Walter eingeschläfert hat, sagt sie zu ihrem Verlobten: „Die Ueberzeugung ist die Seele des Menschen, sie formt sich den Leib. Ich werde aus diesem Jungen die Ueberzeugung herausnehmen, dass er ein Mann ist und ich werde ihm dafür die Ueberzeugung beibringen, dass er ein Weib ist. Dann ist keine Macht der Welt im stande, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Infolge dieser Ueberzeugung wird er weibliche Triebe und weibliche Leidenschaften haben, er wird vom Manne nichts mehr wissen und in jedem Nerv seines Körpers das weibliche Geschlecht fühlen und erkennen. Er wird schliesslich unbewusst Weib sein, also das Weib mit weiblicher Stimmung. Damit sein männliches Vorleben und seine männliche Denkweise nicht das neue Weib in ihm stören, will ich ihn in der Schule des weiblichen Geschlechts unterrichten.“ „Darf ich mir die Frage erlauben,“ fällt ihr der Kommissionsrat in die Rede, „was du mit der Zukunft des Pseudomädchens, beabsichtigst? Ich kann mir nicht denken — — “ Nanas Augen flammen auf, als sie sagt: „Er kommt unter meine Herrschaft! Er soll in meinem Hause die Stellung einer Gesellschafterin und Verwandten einnehmen. Auf diese Weise wirst du ihn los und ich habe die Aufsicht und Verantwortung für ihn. Es steht garnichts im Wege, ihn auch nach unserer Verheiratung im Hause zu behalten, es wird keinem Menschen einfallen, hinter der eleganten Dame, die ich aus ihm machen werde, deinen Sohn zu vermuten!“ Nach diesen Worten entnimmt sie einem verschlossenen Korbe die einzelnen Stücke einer Damentoilette, legt sie der Reihenfolge nach wie sie gebraucht zu werden pflegen auf den Tisch und erteilt dem anfangs sehr widerstrebenden Knaben mit herrischer Stimme folgende Suggestion: „Wenn du erwachst, wirst du empfinden, dass du ein Mädchen bist. Du wirst wie ein Mädchen fühlen und nur das in deiner Nähe suchen, was ein Mädchen sucht und kennt, du wirst dich als ein Mädchen erheben und alles tun, was ein Mädchen tut und du wirst alles genau durchdenken, was du zu tun hast, genau so, wie ein Mädchen es zu tun und zu lassen hat. Du wirst über alles, was du nicht verstehst, so nachdenken, wie ein Mädchen über dasselbe nachdenken wird, und du wirst mich fragen, was du zu tun hast! Du wirbt sanft und zart sein, in allem wie ein Mädchen, aber du wirst mich lieben, heiss und zärtlich und ohne Nachdenken. Du wirst mich lieben, wie ein Mädchen seinen Geliebten liebt! Deine Stimme wird leise und lispelnd sein nnd du hast immer den Trieb, mit einer Mädchenstimme zu reden! Du bist das Fräulein Luise Werder, und alles, was du erlebst, wirst du als Fräulein Luise Werder erleben und durchdenken!“ Nana Fransson führt ihn darauf noch schlummernd in sein Mädchenzimmer, bringt ihn zu Bett, befestigt auf dem Kopf des schlafenden Jünglings eine langhaarige Frauenperücke und hilft ihr nach dem Erwachen beim Frisieren und Ankleiden, indem sie ihr sagt, sie hätte sich gestern abend wegen furchtbarer Kopfschmerzen sogleich zur Ruhe begeben, um erst heute ihr Engagement als Gesellschafterin der Madame Andreas anzutreten. Mit höchstem Erstaunen sieht bald darauf der Kommissionsrat wie sein Sohn als schlanke Dame hinter Nana einherschreitet, nicht nur die vornehme Haltung des Kopfes und des ganzen Körpers nachahmend und ebenso leicht schwebend und graziös auftretend, sondern die Nachahmung so peinlich genau betreibend, dass er ebenso wie jene die Schleppe rafft und mit demselben Blick hinter sich sehend an den Falten rüttelt, um den prachtvollen Spitzenunterrock die gehörige Repräsentation zu geben. In den nächsten sechs Wochen setzt die Abenteuerin ihr Erziehungswerk fort. „Pflegen Sie Ihre Schönheit“ sagt sie zu dem ehemaligen Walter, der jetzigen Luise, „Eitelkeit und Putzsucht sind zwar keine schönen Worte, aber sie sind die Unterlagen der weiblichen Schönheit; denken Sie stets daran, dass Sie als Dame jeden Augenblick den in Putz grossgezogenen Frauenblicken ausgesetzt sind und sorgen Sie, dass Sie die Kritik aushalten können und kritisieren Sie wieder.“ Sie geht mit ihr in einen grossen Modebazar. Luise selbst wählte aus den fertigen Roben ein hellblaues Wollkostüm mit schönem Spitzenüberwurf aus, das als Hausrobe dienen sollte. Dazu kaufte sie einen karmoisinfarbigen Morgenrock mit breiter Damastschleife, Unterröcke, eine Menge Putz- und Toiletteeffekten, eine Ausstattung in Spitzenunterwäsche, Häkel-, Strick- und Näheinrichtung, mehrere Hüte nach der Mode des Tages, Sonnenschirme und eine solche Masse von allerlei kostspieligem Tand, dass Nana Fransson schliesslich Einhalt gebieten musste, sonst würde Luise den halben Laden ausgekauft haben.

Da Nana den jugendfrischen Sohn Bennos viel mehr liebt, als den verliebten griesgrämigen Alten, suggeriert sie ihm wiederholt folgendes. „Sie werden mich als ihren Geliebten lieben, ohne dass Sie es wissen. Diese unbewusste Liebe wird sich immer höher entwickeln, bis Sie mich als Ihren Mann erkannt haben und nicht anders können, als mich lieben. Dieses alles wird in Ihnen werden, aber Sie wissen nichts davon, bis ich es Ihnen sage. Sie werden Kinder sehr lieb haben und mit den Jahren wird der Wunsch in Ihnen wachsen, selbst Mutter zu werden.“ Es heisst dann noch: „Sie hatte ihrem Zögling einen etwas schwärmerischen Blick und eine heitere, frohsinnige Gemütsart suggeriert, die den buntesten Variationen zugänglich war. Ein melodisches Backfischlachen, eine eigene Art des Schmollens, des Weinens, der Lustbarkeit und Ausgelassenheit bis zu Trauer und Schmerz, die ganze Skala der Stimmungen, die nur das Weib haben kann, hatte die Hypnotiseurin in seine Seele gezaubert, alles war recht weiblich, vom Erröten bis zum Erblassen, Erzittern und ängstlichen Aufkreischen.“ Der Autor fügt hinzu. „Wenn der Gedanke annehmbar gewesen wäre, dass Luise Werder tausend Jahre alt werden könnte, hätte man wohl hoffen dürfen, dass der machtvolle Wille zum weiblichen Geschlecht sogar ihre männlichen Organe mit der Zeit vollständig zum Absterben gebracht haben würde.“

Drei Jahre war Nana mit dem Kommissionsrat verheiratet, sie hat ihm einen Sohn namens Otto geboren; da stellt sich in dem alten Rat eine immer grösser werdende Abneigung gegen das „raubtierartige“ Wesen seiner Gemahlin ein und als eines Tages ein ihm befreundeter Rentier Müller um die Hand der graziösen Gesellschafterin anhält, verlangt er zornig, dass Nana nun endlich dem Mummenschanz mit seinem Sohn und Erben ein Ende bereiten solle. Kalt und überlegen weist ihn die stolze Gattin zurück. Da er sich aber immer wieder gegen sie auflehnt, versetzt sie ihn schliesslich mit grösser Mühe in einen hypnotischen Schlaf und befiehlt ihn sich in der Frühe des nächsten Tages im Garten seiner Villa zu erschiessen. „Am nächsten Morgen wurde ganz München von der Kunde über den Selbstmord des Kommissionsrats Andreas erschüttert;“ man nahm an, dass der gutsituierte und glücklich verheiratete Mann sich in einen Anfall von Geistesstörung entleibt habe, munkelte auch wohl von der tiefen Sorge des Verstorbenen um seinen verschollenen Sohn, der vor Jahren nach Australien durchgegangen wäre. Nana, die Herrin eines grossen Vermögens geworden war, gibt ihren Sohn Otto in Pension und geht mit ihrer Gesellschafterin auf Reisen. Deren innige Liebe zu erringen wird immer mehr der Gegenstand ihrer Sehnsucht, auf deren Erfüllung sich ihr ganzes Denken konzentriert. Lange erwägt sie, ob sie nicht Luise Werder wieder zu dem machen soll, aus dem sie hervorgegangen, zu Walter Andreas, aber sie fürchtet, die gehorsame und verschämte Luise könne sich in einen feindlichen, rachsüchtigen Mann verwandeln; daher beschliesst sie, um die Geliebte dauernd an sich zu fesseln, selbst Mann zu werden. Sie suggeriert ihr, Madame Andreas sei gestorben; dann lässt sie sich das Haar kurz schneiden, legt Männerkleidung an und gibt sich als der reiche Mister Miller aus und bald ist Luise infolge des mächtigen hypnotischen Einflusses vollständig das empfangende hingebende Weib des Mannes Miller. Sie ziehen nach London. „Der neugebackene Herr Miller sucht hier mit Nachdruck alles aus der W elt zu schaffen, was ihn an die Zeit seiner Weiblichkeit erinnert. Vom Federhalter und Briefpapier bis zum Münchener Deckelkrug wird alles männlich, selbst die lange Pfeife durfte nicht fehlen. Sie versucht eine Zeitlang sogar den Haarflaum ihrer Oberlippe durch Bartwuchsmittel und Rasieren zu kräftigen, wie sie früher den Flaum aus Walter Andreas Gesicht entfernt hatte. In dem Viertel der Riesenstadt, wo sie ihre Wohnung genommen haben, kam Mr. Miller bald in das Renomme eines soliden aufmerksamen Ehemannes. Die junge hübsche Frau sah man nur selten, aber wenn man sie sah, erquickte man sich allerseits an der Eleganz und Sanftheit der schönen Mistress. Und dem Ehemann musste man es lassen, ein verliebterer, zärtlicherer und eifersüchtigerer Vertreter der Spezies Gatte war kaum zu denken. Mister Miller sass morgens früh im Boudoir seiner Frau und sah in seinem türkischen Schlafrock und seinen Pantoffeln ganz respektabel aus. Luise bereitete den Tee und schwebte wie ein heimfrohes Weibchen durch das Zimmer, kokett, hübsch, rotbackig und verliebt. Wer hätte in diesem neckischen, halb angekleideten Persönchen im weissen Unterrock, in weisser spitzenbesetzter Jacke, unter der das hochschliessende K orsett und der Spitzensaum des eleganten Hemdes hervorlugten, einen Angehörigen des männlichen Geschlechts vermutet? Wer hätte gedacht, dass dieses schwere, üppige, durch eine Spange zusammengehaltene Haar, die mit massiven goldenen Ringen geschmückten Ohren und das echt weibliche Profil, das weiche und rundliche Gesicht und die wohllautende Altstimme einem Manne gehörten? Frau Luise besorgte die sämtlichen häuslichen Arbeiten selbst, seit Mister Miller ihr eine Leidenschaft für den Haushalt suggeriert hatte, und sie war in jeder Beziehung eine tadellose Hausfrau. Nach dem ersten Frühstück zog sie sich auf eine halbe Stunde zurück, frisierte das schwere Haar, zog ein Kattunkleid an und schlüpfte in eine Sackschürze. Wenn sie dann mit den Putzwerkzeugen durch die Appartements trippelte, übcrfleissig und der geschworene Feind jedes Stäubchens, dann konnte Mister Miller wieder nicht anders als sagen: „Du bist die geborene Frau. Eine wirkliche Hausfrau bist du!“ An die Früharbeit schloss sich der obligate Morgenspaziergang an in Begleitung ihres Mannes. Zu diesem machten beide Gatten sorgfältige Toilette. Die winterliche Temperatur verlangte eine solide Garderobe und Frau Luise Miller repräsentierte in ihren mit Vorliebe getragenen schottischen Farben eine elegante Erscheinung. „Die schweren Wollkleider warfen volle Falten über die Glanzlackstiefel und die mit Grazie getragene Schleppe liess den kostbaren Unterrock zu voller Geltung kommen. Mister Miller in elegantem Ulster und Zylinder führte seine G attin in eines der Frühstücksrestaurants, wo man das zweite Frühstück nahm und wozu Mister Miller Ale und die Mistress Limonade tranken. Dann kam eine kleine Rundreise entlang den Schaufenstern der Modebazare. Das hätte Luise unter keinen Umständen missen mögen. Sie studierte jeden neuen Stoff, jede Spitze, Schleife oder Blume, übersah mit Kennerblick die neuen Modelle der Robenunterröcke und die anderen Toilettengegenstände und hatte sogleich die Geheimnisse heraus, womit die Effekte erzielt waren. Bis herab auf den Haarschmuck, Wäsche, Korsett, Stiefel und Handschuhe erstreckte sich ihr Interesse.“

Allmählich verstärkte sich in beiden Ehegatten der Wunsch ein eigenes Kind zu besitzen. Das würde ihr Glück vollständig machen. „Ich dachte schon daran, ein fremdes Kind anzunehmen,“ sagte eines Tages Mister Miller. „Nein,“ erwiderte sie, „rede nicht davon, ein Kind, das ich nicht selbst geboren habe, könnte mir keine rechte Mutterliebe abgewinnen.“ Und nun kommt die Höhe dieser absonderlichen Geschichte, so grotesk und phantastisch, dass es schon verwandter Seelenregungen bedarf, um ihre Darstellung zu wagen. Mister Miller, der sich eines Tages guter Hoffnung fühlt, suggeriert seiner Frau, sie werde am 21. Mai ein Kind gebären. „Vom eigentlichen Geschlecht des Mannes oder des Weibes hatte Luise Miller keine Ahnung, sie würde durch keine Macht, ausser durch die Nanas, zu der Erkenntnis gebracht worden sein, dass sie ein Mann und dass ihr Mann ein Weib war. Und so wusste Frau Luise auch von der Mutterschaft nichts anderes, als dass sie Mutter werden würde.“ Trotzdem war ihr ganzes Wesen verändert, ihre Neigung zur Ausgelassenheit wich einer Neigung zum Ernst, sogar zur Melancholie. Oft sah sie nach dem Kalender, wo sie sich den 21. Mai rot angestrichen hatte und seufzte, „wenn ich nur erst darüber wäre.“ Sie hatte alle Hände voll Arbeit, da sie die Babyausstattung selbst anfertigte. Drei Wochen vor dem 21. Mai reist Mister Miller, der sich in letzter Zeit recht unbeholfen und verdriesslich fühlte nach Ungarn. Er trug dort für die Zeit seines Aufenthalts in einer Pension wieder die Kleider seines eigentlichen Geschlechts und gebar einen Knaben. Am 21. Mai kehrte er nach Wien, ihrem jetzigen Aufenthaltsort zurück. In freudigster Aufregung fliegt sie ihm an den Hals und sagt: „Heute wird es ja sein.“ „Hast du auch alles bereit, Luise? „Es ist alles in bester Ordnung,“ erwiderte sie. Nachts suggeriert er ihr, sie habe geboren und legt sacht das Kind neben sie. Als sie erwacht, zeigt sie dem Mann, der müde an ihrem Bette sitzt, mit mütterlichem Stolz das Kind, das sie nachts geboren zu haben wähnt". „Ein famoser Junge!“ rief der Vater impulsiv. „Nein, es ist ein Mädchen!“ so verbesserte Frau Luise wichtig und liess nicht mit Versuchen nach, bis das Baby die Lutschflasche nicht mehr fallen liess. Mister Miller aber bekam zum erstenmal, seit er sich besinnen konnte, einen roten Kopf, der weibliche Verbrecher war bisher noch nicht errötet bei seinem kaltblütig berechneten und in gleichem Tempo ausgeführten Taten. Da die Millers überhaupt ein abgeschlossenes Leben zu führen gewohnt waren und die fanatisch fleissige junge F rau alles selbst tat, bekam kein Mensch die kleine Luise oder Lulu zu sehen. Niemand ahnte, dass sie ein Knabe war, nicht einmal seine Mutter, die ja eigentlich sein Vater war.

Viele, viele Jahre floss nun das Leben dieser verwechselten Menschen in ganz geregelten Bahnen ruhig dahin. Miller trieb einen wahren Kultus mit seiner reizenden Frau, auf die er sehr stolz war und die er über alles liebte. An allen Wänden der Villa finden wir ihre Portraits. „Ueber den Schreibtisch des Hausherrn hing ihr Bild in Oel, aus Künstlerhand. Sie war in grösser Toilette dargestellt, in himmelblauem Prunkkostüm, mit kostbarer Spitzenmantille, eine breite goldene Kette fiel über den Knöchel der Hand, die die lange Schleppe trug. Die geraffte Schleppe liess einen weissen Unterrock von echten Brüsseler Spitzen voll zur Geltung kommen. Die weissen Paspols auf Rocksaum, Aermel und Gürtel und Hals harmonierten mit ihrem flachsfarbenen Haar, das schwer und wuchtig bis über die Ohren fiel und von goldverzierten Schildpattkämmen gehalten wurde. Auf diesem Bild trug sie ausnahmsweise einen Schäferhut mit Blumen, ohne Schleier. Die lange Taille und die eigenartige Form der Tournüre gaben der Dame etwas von jener graziösen Schlankheit, die Mister Miller veranlasste, sie mit einer Blümenfee zu vergleichen. Dann gab es Bilder aus der Zeit, wo sie Gesellschafterin der Madame Andreas war. Einmal in duftigem Ballkostüm mit wallender Schleppe und Schleife, Rosen im Haar. Das andere Mal an ihrem Arbeitstisch in weissem Tüllkleid mit niedlicher Zierschürze. Es gab auch ein Eheportrait, worauf sie in grauem Reisekostüm, überhaupt ganz in grau dargestellt war. Sie kam sich neben dem stattlichen Mister Miller ganz unscheinbar vor, aber diese Rolle gefiel ihr sehr gut. Die Leidenschaft Millers für Situationsportraits seiner Frau grenzte ans Fanatische. Er besass von ihr Bilder in losem Haar, weissem Unterrock und Frisiermantel, in weisspunktiertem Waschkleid und weisser Schürze vor dem Plättbrett. In heller Sommertoilette hinter dem Kinderwagen im Park und so weiter bis in die Dutzende.“ Sie selbst brachte es bald überhaupt nicht mehr fertig, sich als Frau zu denken, sie hatte die grösste Abneigung gegen das Frauengewand insofern es für ihren eigenen Gebrauch bestimmt gewesen wäre. „Er fühlte sich vollkommen als Mann und Herr. Das Befehlen und Herrschen, überhaupt das Verkörpern und Demonstrieren der männlichen Kraft war ihm angemessen und stand ihm zu Gesicht. Er fühlte sich der kleinen, gehorsamen, und schmachtenden Frau Luise in jeder Beziehung überlegen. Es würde ihm lächerlich und ekelhaft vorgekommen sein, dass dieses gebrechliche Geschöpf der Mann und er die Frau hätte sein sollen. Er trug gern schwere Anzugstoffe und den Künstlermantel nebst Zylinderhut; seine Stiefel hatten dicke Sohlen. Das alles schien ihm seine männliche Kraft zu bedingen, er war ja auch wirklich stark und hob seine Frau wie eine Puppe hoch. Andererseits hatte er eine wirkliche Leidenschaft, in Frau Luise alles Schwache, Zierliche, Weibliche vereinigt zu sehen. Es war ihm eine Wonne, eine Frau zu haben und ihr Mann zu sein, und diese Wonne wurde noch grösser, wenn er dachte, dass seine Frau eigentlich doch ein Mann war. Sein abnormer Organismus war ganz verliebt in diesen abnormen Zustand. Nana hätte nie den Walter Andreas so fanatisch lieben können, wie der Mister Miller seine Frau Luise liebte.“

Zwanzig Jahre schon befand sich Luise ununterbrochen in diesem hypnotischen Bann, als Mister Miller eines Tages bedenklich erkrankte, er hatte ihr auf das Bestimmteste verboten, einen Arzt zu holen. Entsetzt hörte sie, wie er ihr in seinen wilden Fieberphantasien zurief: „Du bist nicht die Frau, Luise, sondern der Mann, ich bin die Frau, du bist mein Stiefsohn und ich bin die F rau deines Vaters, du bist Walter Andreas, deines Vaters Erbe. Mein Sohn Otto ist unberechtigt, dein Erbe zu behalten. Ich bin Nana Fransson und Lulu ist unser Sohn, ich habe ihn geboren und du bist sein Vater.“ Sie hält alles für die tolle Ausgeburt eines erkrankten Gehirns und hält es für gänzlich ausgeschlossen, dass auch nur ein Körnchen Wahrheit in diesen wirren Reden enthalten sein könne.“

Quellen

Magnus Hirschfeld: Die Transvestiten, 1910, Fall 3, S. 18-25, S. 171-177